Introduction

Il existe une certaine tension dans nos sociétés entre d’une part, la complexité de l’environnement, les incertitudes sur l’avenir, les mutations rapides et d’autre part la nécessité inhérente d’une adaptation, d’une anticipation, d’une planification notamment par rapport aux enjeux de soutenabilité de l’environnement naturel et social à long terme. Par soutenabilité nous entendons « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »1 .

On retrouve chez plusieurs théoriciens cette caractérisation de notre monde, notamment son imprévisibilité2, générant des situations d’insécurité, de vulnérabilité et parfois même un malaise3 (Ehrenberg, 2010). L’usage dans le champ managérial de l’acronyme « VUCA » traduit par « volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté » – dont l’émergence et l’usage trouve son origine dans une école américaine qui se consacre à former des « leaders » militaires – témoigne d’une volonté d’absorber ces nouvelles conditions pour maintenir une pensée stratégique, notamment en entreprise, dans le management, et plus globalement pour la prise de décision.

Dans le champ de l’orientation et de l’évolution professionnelle, ce contexte supposerait un rapport processuel des individus à la conduite de leur vie professionnelle. Les mutations rapides auxquelles les actifs sont exposés supposent des prises de décision plus fréquentes et des renégociations régulières, pour lesquelles ils espèrent des résultats qu’il est difficile de garantir. Evoluer professionnellement au cours de sa vie peut sembler aussi complexe qu’un jeu de Jenga (dans lequel les joueurs retirent progressivement les pièces d’une tour pour les replacer à son sommet jusqu’à ce qu’elle finisse par perdre l’équilibre). Ici aussi, on attendrait des individus non pas qu’ils naviguent à vue mais qu’ils développent des stratégies, « fonctionnent en mode projet », anticipent, calculent leurs « trajectoires » comme on calcule la trajectoire d’une fusée. En résumé, qu’ils fassent preuve de dispositions rationnelles dont malheureusement tous ne disposent pas.

Ces modèles de conduite de la vie professionnelle nous feraient presque oublier que chacun prend ses décisions « depuis une perspective en première personne ». Comme le rappelle si bien Laurie A. Paul, certaines de nos décisions impliquant un effet transformateur ne se fait pas seulement selon les informations objectives et expertises extérieures qui peuvent venir alimenter notre réflexion. Elles se prennent aussi depuis un point de vue en première personne. Ce qui suppose également un rapport à nos propres émotions. S’il est question de faire des choix de carrière plus respectueux de l’environnement naturel et social à long terme, nous sommes à mon sens confrontés à des choix qui sont transformateurs pour l’individu lui-même en premier lieu. Car ces choix peuvent se confronter non seulement à des modèles ou systèmes économiques mais aussi à des habitudes de vie et des représentations très ancrées. Mais aussi parce que les enjeux de justice sociale et d’écologie engagent nos valeurs et ressentis.

Nous ne chercherons pas ici à « prêcher les convaincus ». J’entends par là qu’il n’est pas question ici d’outiller ou de réfléchir sur les approches d’accompagnement permettant de répondre à une demande explicite d’orientation ou d’évolution de carrière porteuses de préoccupations éthiques et environnementales. Il s’agit plutôt de se questionner sur ce que suppose d’inclure des préoccupations de cette nature dans les pratiques d’accompagnement et d’orientation alors même qu’elles ne sont pas exprimées par un ou une accompagnée. Ce que nous questionnons alors c’est la responsabilité que pourrait porter ou non un professionnel d’intégrer ces enjeux dans ses pratiques.

Les prises de position à propos des enjeux écologiques, de soutenabilité ou de durabilité sont soumises à des effets de polarisation entre des extrêmes qui soit condamnent les comportements contraires à ces objectifs (le consumérisme au sens sociologique du terme et toute forme de surexploitation des ressources naturelles), soit militent pour les changements vertueux de comportement et de mode de vie ou de consommation (alimentation, logement, transport, etc.) plus respectueux de l’environnement naturel et social à long terme, autrement dit pour une éco-responsabilité. L’écologie est devenue un combat. Ce constat simple est en réalité surprenant pour peu qu’on se souvienne que nous sommes, en tant qu’êtres humains, inscrits dans la nature…Il nous semble alors essentiel de nous intéresser aux différentes réactions que suscitent l’évocation de ces sujets avec les publics pour mieux saisir le cœur de notre problématique : en tant que professionnel guidé par un principe de neutralité, inclure des enjeux éthiques et environnementaux dans les pratiques est moins simple qu’il n’y paraît. Comment aborder ces sujets dans un accompagnement sans les imposer ? Comment prendre en compte le rapport que les individus eux-mêmes peuvent entretenir avec ces sujets sensibles ? Il n’est donc pas question ici de traiter de méthodes de « vulgarisation scientifique », ou d’appuis informationnels sur, par exemple, le climat, l’empreinte carbone… Nos propos ne portent pas sur les outils des praticiens du conseil et de l’accompagnement mais sur des questions de postures et d’éthique professionnelle.

Nous nous intéresserons au préalable à ce que peuvent nous apprendre les différentes formes observées de réactions aux enjeux de soutenabilité. Ce point est bien documenté mais assez peu évoqué dans les discussions. S’interroger sur la manière d’aborder ces sujets sans explorer les effets qu’ils peuvent provoquer depuis un point de vue singulier crée selon nous un déficit pour concevoir des approches de l’accompagnement des individus. Nous essaierons donc de partir du point de vue subjectif pour mieux saisir ce qu’implique, pour les professionnels, une démarche d’accompagnement qui souhaite intégrer ces préoccupations, notamment auprès des publics qui ne les évoquent pas d’eux-mêmes. Nous ne pouvons en faire l’économie si nous voulons engager une réflexion sur la manière de parler de ces sujets avec les publics concernés alors que, manifestement, ils ont des impacts psychologiques complexes sur les individus et peuvent être clivants. Il ne s’agit pas alors seulement de donner place aux ressentis dans les accompagnements ou de les accueillir en tant que professionnel mais de les prendre en considération dans nos réflexions sur les postures professionnelles.

L’appréhension des enjeux de soutenabilité

Le terme « appréhension » me paraît particulièrement pertinent pour introduire ce point. L’Académie Française propose deux acceptions du terme :

Le terme emprunté du bas latin apprehensio, dérivé de apprehensum, supin de apprehendere renvoyait à l’origine à une crainte, un sentiment de trouble et à une anxiété irraisonnée et confuse.

Le sens du mot évolue pour désigner la « faculté de comprendre » au XIII siècle. Aujourd’hui, le mot conserve cette désignation de saisir par l’intelligence mais son usage est rare sous cette définition sinon dans le champ de la philosophie. C’est plutôt l’usage second qui prévaut.

1. Action de saisir les choses par l’esprit. Une claire appréhension d’objets ou d’images.

2. Crainte encore imprécise d’un risque ou d’un danger. Avoir l’appréhension d’un malheur. Il vit dans un état d’appréhension, dans l’appréhension. De vagues, de folles, de vaines appréhensions. Il éprouve de l’appréhension à prendre la parole en public.

Le verbe « appréhender » renvoie quant à lui, dans un sens premier, au fait de « saisir quelqu’un, de s’en rendre maître », dans un sens figuré au fait de saisir par l’esprit et enfin, dans un troisième sens au fait de « tenir pour dangereux, nuisible, redouter »4. Enfin le terme « prévoir » est issu d’appréhender.

Dans une certaine mesure, je garderai une préférence pour ce terme plutôt que celui très répandu, issu de la psychiatrie, d’éco anxiété. L’Eco-anxiété est tournée vers ce qui va arriver, quelque chose qui est devant nous. Isée Bernateau, professeure de psychologie clinique et de psychopathologie à l’Université Paris Cité nous rappelle qu’elle implique trois affects : la colère, la tristesse et l’impuissance. Le terme de « solastalagie »5 est fréquemment employé également pour désigner la tristesse qu’on peut ressentir face à quelque chose qu’on est en train de perdre ou qu’on a déjà perdu. Elle est tournée vers le passé.

La question de la soutenabilité est prise dans ces tensions entre :

- Le fait de saisir intellectuellement à la fois le rôle des activités humaines dans la dégradation du vivant (qu’il s’agisse de la biodiversité, du climat, Etc.) et les leviers concrets qui permettent de changer le cours des événements.

- Des craintes plus ou moins fortes, claires ou conscientes des risques annoncés, inhérents à ces évolutions des environnements naturels dont nous dépendons, mais qui peuvent aussi échapper à notre attention.

Saisir les conséquences des activités humaines sur l’environnement relève de l’information et de la sensibilisation du public, y compris sous toutes formes de vulgarisation scientifique, qui permet d’accéder, par exemple, à une meilleure compréhension des phénomènes physiques participant à une dégradation du vivant. Ces seules informations objectives, si elles sont nécessaires pour prendre conscience de l’ampleur du problème, peuvent ne pas être suffisantes pour prendre la décision d’agir.

Les craintes qui peuvent être ressenties face aux explications des menaces auxquelles l’humanité s’expose aujourd’hui sont souvent perçues comme un puissant déclencheur, participant à une conscientisation du problème. Han Jonas dans Le Principe Responsabilité nommait cela « l’heuristique de la peur » qui l’amène à la sentence « in dubio pro malo : en cas de doute envisage le pire ». L’écologie « catastrophiste », la collapsologie ou la théorie dite « de l’effondrement » s’appuie sur ces mécanismes de la peur. Bronner y voit une « idéologie de l’intimidation » qui peut ouvrir la porte à des extrêmes considérant l’urgence de la situation comme un motif justifiant d’éviter toute prise de risque voire de restreindre les libertés individuelles au nom d’un principe plus grand. La peur n’est pas seulement liée à l’hostilité croissante de l’environnement naturel, elle se tourne vers l’humain lui-même. Apparaît alors une détestation de l’humanité : « Cette idéologie manifeste une crainte et une détestation de l’action de l’humanité sur son environnement, en particulier lorsque cette action est technologique, pour cette raison je propose de la nommer anthropophobie »6. En témoigne l’ouvrage intitulé L’Humanité disparaitre, bon débarras ! d’Yves Paccalet publié en 2007 qui affirme que « l’homme est le cancer de la terre ». Rejoignant les réflexions de Bronner, Christian lévêque, dans l’ouvrage Apocalypse now : l’écologie sous la bannière de la dramatisation7 s’interroge sur ce phénomène : « l’écologie est-elle encore scientifique ? ». Il dénonce une « dramatisation » de la situation dont les médias sont friands : « La dramatisation est ainsi devenue une seconde nature quand on parle d’environnement et d’écologie. Il est même politiquement correct de noircir la situation, car cette attitude est fort appréciée sur le plan médiatique » mais rappelle que « la crédibilité de l’écologie réside dans sa capacité à apporter des résultats de recherche étayés, contrôlés et utilisables par les gestionnaires, et de communiquer ses informations aux membres de la société (Lach et al., 2003). Mais souvent, les écologues oublient ces règles fondamentales ». La tâche est délicate et oublier ces règles peut entretenir une défiance vis-à-vis du savoir scientifique, la faillibilité de la science étant un argument avancé par les climato-sceptiques pour décrédibiliser l’écologie. Ces propos ne sont pas sans rappeler ceux de Bronner dans Apocalypse cognitive8 lorsqu’il présente les techniques médiatiques plus globales d’éditorialisation du monde. Ici se croisent alors les questions d’information et de sensibilisation (saisir intellectuellement le problème de la soutenabilité) et les effets que peuvent engendrer les différences de discours sur ces sujets.

Nous pouvons constater que la peur suscitée par les enjeux de soutenabilité :

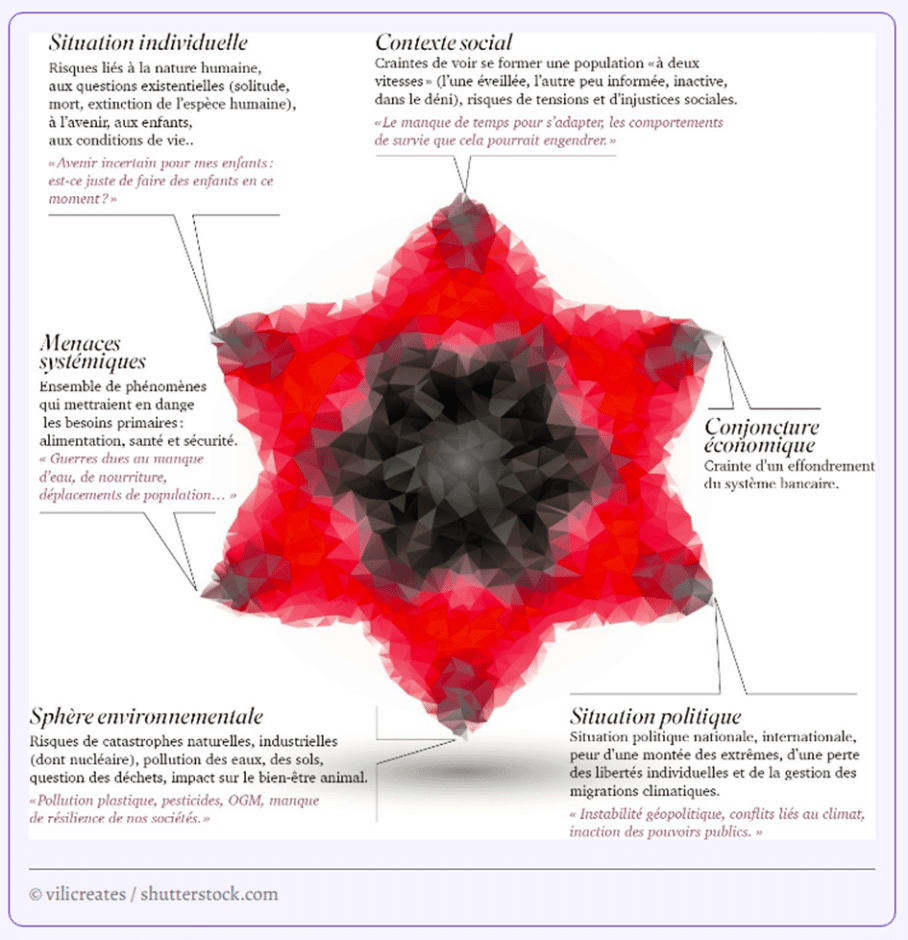

- Concerne des champs multiples (qui sont autant de champs d’actions possibles)

- Provoque des effets multiples sur les individus :

Elle peut sidérer comme pousser à l’action. Elle peut produire des « mécanismes de défense » psychologiques jusqu’à la « déréalisation ». Il s’agit alors, pour faire face à une réalité trop angoissante source de désespoir, de tristesse et de culpabilité, non pas de nier l’existence du problème mais de le voir comme quelque chose qui n’est pas vraiment en train d’arriver. C’est une réaction différente du déni puisqu’il y a conscience que le problème existe mais il enclenche un mécanisme de protection qui consiste en un désinvestissement (« regarder ailleurs »). La peur peut conduire à « la paralysie, une ambivalence entre envie d’agir et sentiment d’impuissance, ou une mise en mouvement avec passage à l’action ». Selon une enquête de Schmerber, cette réaction « concerne 30 % des participants pour qui le ressenti d’éco-anxiété fait vivre une forme de tétanie qui empêche d’agir. Le doute devient prépondérant ainsi que la difficulté de faire des choix pour l’avenir. Il émerge chez eux une insécurité existentielle et identitaire qui touche souvent la sphère professionnelle, laquelle est remise en question (la personne ne se reconnaît plus dans son travail). La problématique des enfants et de l’avenir est récurrente, il leur est difficile de se projeter dans le futur. Certains participants sont affectés dans leur bien-être quotidien par des obsessions, des insomnies ou mécanismes compensatoires comme le jeu ou les achats compulsifs, l’excès de consommation d’alcool… Difficultés de concentration, hésitations bloquantes sur des choix fondamentaux comme l’achat d’un appartement, le fait d’avoir un bébé ou l’orientation professionnelle. »9

A l’inverse, Schmerber constate que « chez 61 % des participants, l’éco-anxiété met en mouvement. Pour 87,43 %, elle déclenche l’envie de réaliser des actions concrètes et précises dans les sphères individuelle et collective. On met en place ou l’on renforce une transition écologique au sein du foyer (zéro déchet, produits locaux, modes de déplacement plus responsables). Il est parfois question d’un nouveau lieu de vie, plus autonome, d’un changement de carrière pour plus de cohérence, de l’acquisition de nouveaux savoirs et de ne pas faire d’autre enfant. La nature commence à occuper une place prépondérante (nettoyage d’espaces naturels, création de potagers de quartier…). Certains se consacrent à l’art pour sublimer leur angoisse, ou favorisent une introspection et un travail psychologique sur eux-mêmes. »

L’auteure de cette enquête et de cet article défend alors l’idée que les éco-anxieux ont probablement des dispositions particulières, une sensibilité différente des changements environnementaux en cours alors, il peut être bon d’être à l’écoute de leurs alertes. Il nous semble qu’avancer cette idée peut entretenir une polarisation du débat. Car, pour citer Jean Le Goff « Il semble en effet que le sentiment de culpabilité circule entre écologistes et non-écologistes, chaque groupe tentant de l’alléger en le projetant sur l’autre. La projection est un mécanisme de défense consistant à se débarrasser de désirs ou de sentiments gênants en les attribuant à un individu (ou un objet) extérieur à soi. Selon Harold Searles (1972), ce mécanisme est à l’œuvre dans les discours moraux portés par les écologistes. En adoptant une posture de supériorité morale, les écologistes se protègent de leur sentiment de culpabilité en expulsant les désirs contraires à leur morale et en les localisant dans les non-écologistes. Une personne écologiste peut ainsi se représenter comme cohérente, animée de bonnes intentions et de sentiments moraux, tout en se construisant une image des personnes non-écologistes comme insouciantes, animées par leurs désirs et ne recherchant que leur intérêt personnel. Selon Rosemary Randall (2005), une projection a également lieu dans l’autre sens : les non-écologistes projettent des éléments de leur conscience morale vers les écologistes. Déjà aux prises avec leurs propres injonctions morales, les écologistes se retrouvent dépositaires de celles de l’ensemble de la société. Les non-écologistes allègent leur sentiment de culpabilité en transformant une contrainte interne en une contrainte imposée de l’extérieur ; au lieu de se dire « Je dois diminuer mon impact destructeur sur l’environnement », ils peuvent ainsi se dire : « Les écologistes me demandent de diminuer mon impact destructeur sur l’environnement. » Une fois externalisée, la contrainte peut être attaquée, par exemple en caricaturant l’écologie comme puritaine, rabat-joie et culpabilisatrice. »

En ce qui nous concerne, nous retiendrons simplement de tout cela l’ambiguïté des effets que l’on prête aux différences de ton dans les discours et d’approches sur ces enjeux. Surtout, nous pouvons à présent affirmer qu’ils exercent une influence non négligeable sur le pouvoir d’agir des individus. Jean Pierre Dupuy dans un article développant une critique des discours catastrophistes et Jean Le Goff10 dans un article s’intéressant aux récits positifs décèlent respectivement un paradoxe qui peut nous éclairer :

« Prophétiser que la catastrophe est sur le point de se produire, c’est contribuer à la faire advenir. La passer sous silence ou en minimiser l’importance, à la façon des optimistes béats, conduit au même résultat. Ce qu’il faudrait, c’est combiner les deux démarches : annoncer un avenir nécessaire qui superposerait l’occurrence de la catastrophe, pour qu’elle puisse faire office de dissuasion, et sa non-occurrence, pour préserver l’espoir »11.

Jean Le Goff a centré ses recherches sur les effets des discours positifs concernant l’écologie. Il identifie deux attitudes opposées « se tenir à distance du problème dans le premier cas, se focaliser sur celui-ci dans le second. » Il remarque qu’une fonction des discours catastrophistes serait de permettre « aux écologistes d’apaiser leurs propres angoisses » au risque « de renforcer, chez les destinataires de ces messages, des défenses ayant trait au déni ». Il s’inspire de Rosemary Randall (2009) selon qui une approche positive « peut conduire à idéaliser les solutions et à entretenir un clivage entre deux récits : d’un côté un récit entièrement positif sur les solutions, de l’autre un récit sur les problèmes qui concentre tout le négatif et le localise dans le futur, ou à distance. Toujours selon Randall, les pertes, les difficultés et les renoncements auxquels il faudrait faire face dès aujourd’hui, et qui sont inséparables des solutions, sont retirés du récit des solutions et projetés dans la représentation des problèmes. L’idéalisation des solutions diminuerait la capacité à les mettre réellement en place et renforcerait simultanément une représentation terrifiante et sidérante de l’avenir. » P.150

Cela consiste à n’en pas douter à tenir une position d’équilibriste pour ne pas verser ni dans le catastrophisme ni dans l’optimisme naïf. En quoi s’intéresser aux effets des discours peut-il nous servir pour réfléchir aux pratiques d’accompagnement qui souhaiteraient faire une place aux enjeux de soutenabilité ? Parce que si on adhère à la définition donnée par Maela Paul de l’accompagnement : « cette nouvelle logique sociale qui consiste non plus à travailler sur ou pour autrui, mais avec la personne, c’est cela accompagner »12 il s’agit bien dans les pratiques professionnelles de faire avec les personnes c’est-à-dire aussi avec leurs propres représentations et ressentis et de s’intéresser aux manières d’aborder leurs réactions aux sujets qui nous intéressent aujourd’hui. Faut-il faire ingérence dans les projets des personnes pour y convoquer les enjeux éthiques dont il est question ici ? Comment éviter les effets indésirables que nous venons d’explorer ?

Dans une certaine mesure et de manière plus large, le sujet dont nous traitons aujourd’hui pourrait être l’occasion de nous réinterroger sur les processus de prise de décision des individus. Quelles sont les conditions qui permettent de passer du discours à l’action ? Par exemple, l’enquête du CESE « Dérèglements climatiques et santé au travail »13 d’avril 2023 montre que 90% des actifs enquêtés constatent un problème environnemental et social dans leur entreprise, 40 % se disent en dissonance avec leur entreprise, 30 % se déclarent éco-anxieux et 15 % ont les moyens ou sont prêts à quitter leur emploi. L’écart est manifeste entre la conscience d’un problème et une décision d’agir.

Accompagnement éthique et éthique de l’accompagnement

Faire ses observations sur les effets des discours sur les individus nous invite, en tant que praticien, à être attentif à nos propres discours et approches des sujets de soutenabilité naturelle et sociale avec les individus. Cela révèle le défi que cela peut représenter pour les postures et les pratiques professionnelle et la prudence requise des professionnels. Pour commencer, il nous faut de la même manière que Martine Beauvais dans un article inspirant14, questionner les « postulats paradigmatiques » des pratiques d’accompagnement actuelles. Ces dernières s’appuient particulièrement sur un principe de neutralité ou de non-jugement15 qui laisse toute la place à l’individu pour faire ses propres choix, élaborer ses réponses, se construire et construire son projet – nous devons souligner que cette neutralité est probablement moins un allant de soi qu’on ne pourrait l’imaginer, mais développer ce point ici nous éloignerait de l’objet de notre propos. Intégrer des préoccupations éthiques et écologiques dans les pratiques de conseil et d’accompagnement semble alors contraire à ce principe. Y faillir conduirait alors les professionnels à exercer une forme d’ingérence dans les choix d’orientation individuels ?

Pour Beauvais, l’accompagnement doit notamment s’appuyer sur un « principe de responsabilité » : les professionnels portent la responsabilité de mettre en œuvre les actes professionnels et les conditions « pour susciter et favoriser chez l’autre plus d’autonomisation et plus de responsabilisation », en d’autres termes une « méta-responsabilité » qui inclut cependant un devoir d’ingérence entendu comme « le devoir d’intervenir et de s’interposer quand celui-ci opère des choix “suicidaires” ». Aussi peut-on considérer que des choix préjudiciables pour les intérêts collectifs sont des choix suicidaires ? Si nous convoquons à nouveau la pensée de Hans Jonas et son affirmation que l’Humanité n’a pas droit au suicide, nous répondrons par l’affirmative. Les professionnels porteraient-ils une méta-responsabilité collective qui dépasse les seules relations intersubjectives des situations d’accompagnement ? Le cas échéant, sont-ils outillés pour juger que des choix sont suicidaires collectivement ? Enfin, quelles conséquences cela peut avoir en termes de posture professionnelle ?

Deux autres principes émergent des travaux de Beauvais, le « principe de retenue » et le « principe de doute ». Pour le premier, la posture du professionnel veillerait à « laisser davantage d’espace et de temps à soi et à l’autre pour penser, pour douter, pour essayer, et pour que peu à peu, l’autre construise son chemin, invente son œuvre ». Nous nous interrogeons dès lors sur la possibilité de conserver cette retenue dans les relations d’accompagnement qui prendraient en compte les questions de transition écologique, de soutenabilité et de justice sociale. Beauvais évoque l’idée d’une « juste distance » dans les interactions entre accompagnant et accompagné qui permet à ce dernier de faire ses propres expériences. Tout professionnel qui souhaite intégrer des préoccupations éthiques et durables dans sa posture se voit confronté à la difficulté de « mesurer » cette juste distance. Outre cela, s’il y a urgence (climatique), peut-on encore prendre le temps d’essayer ? Les enjeux collectifs auxquels nous faisons face semblent supposer de dépasser les méthodes d’accompagnement s’appuyant essentiellement sur un niveau intra-individuel (les réflexions sur l’identité, les valeurs et le sens individuels) pour s’ouvrir à un niveau « anthropo-éthique »16 tenant compte de la question de la condition humaine. Beauvais considère que c’est le paradigme constructiviste – selon lequel « ce n’est plus le milieu qui détermine l’individu mais l’individu qui s’auto-organise, s’auto-produit, s’auto-finalise, en actualisant son milieu et en élucidant son environnement » – qui doit guider les postures d’accompagnement, car il est le plus cohérent avec la conception d’un sujet autonome, responsable et projectif. Or, les défis actuels réinterrogent ce paradigme (et globalement l’influence du milieu sur les individus), qui pourrait être taxé d’être trop centré sur le niveau individuel et qui semble rendre plus complexe l’exercice consistant à rouvrir la réflexion des individus sur une dimension collective, en un mot éthique, des choix de carrière professionnelle.

Le dernier principe, le « principe de doute » réintroduit un élément de posture sur lequel nous pourrions appuyer la prise en compte des questions de transition écologique et de justice sociale dans les pratiques de conseil et d’accompagnement. Il consiste, pour le professionnel, à « créer autour de l’autre suffisamment de désordre, pour qu’il hésite, abandonne ses assurances et certitudes et accueille en lui le doute nécessaire et préalable à toute prise de décision concernant son propre “destin” ». Sans imposer des préoccupations autour de la condition humaine au sens large voire des normes éthiques, il reviendrait aux professionnels le soin d’instiller un juste degré de dissonance pour qu’émergent des questionnements éthiques dans les démarches réflexives des individus. C’est peut-être dans l’inter-individualité de la relation d’accompagnement que naît la possibilité de dépasser la seule intra-individualité et le premier pas vers l’ouverture à des intérêts collectifs. Nous n’oublions pas que toutes les situations d’accompagnements ne se caractérisent pas par cette forme de tension entre prévalence d’intérêts individuels et intérêts collectifs puisque des individus prennent déjà en compte (ou tout du moins, le souhaitent) les dimensions de justice sociale et d’éthique dans leurs réflexions. Mais dans le cas où cette tension naît dans le dialogue réflexif entre accompagnant et accompagné, le professionnel aurait à faire preuve d’une attention accrue. Comment alors accompagner cette mise en doute ?

Pour revenir à nos propos introductifs, soulignant les risques de polarisation des débats et les fortes implications émotionnelles inhérentes à ces questions de durabilité et de justice sociale, et pour les croiser avec la question de la juste distance du professionnel, il nous semble important d’introduire un nouveau principe que nous pourrions nommer « principe de prudence ». Cela consisterait pour les professionnels à être attentifs à la portée et aux conséquences des actes professionnels qu’ils mettent en œuvre lors des accompagnements qu’ils réalisent. Il s’agirait aussi d’une prudence au sens aristotélicien du terme, visant à poser les conditions d’une délibération avec les individus sur les tenants et les aboutissants des choix de carrière qu’ils opèrent. Une délibération qui serait unique à chaque relation d’accompagnement. Cette prudence dans la posture professionnelle permettrait d’éviter les risques de polarisation du dialogue puisque l’accompagnant ne peut ni réellement militer pour les préoccupations éthiques et durables et encore moins condamner des choix contraires à ces dernières. Militer ou condamner, au-delà d’empêcher une délibération et une co-construction entre accompagnant et accompagné, fait courir un risque important de réaction défensive, d’anxiété sidérante, de rejet, voire de déni ou de fatalisme pour les individus qui n’intègrent pas encore des considérations anthropo-éthiques dans leurs réflexions sur leurs trajectoires professionnelles.

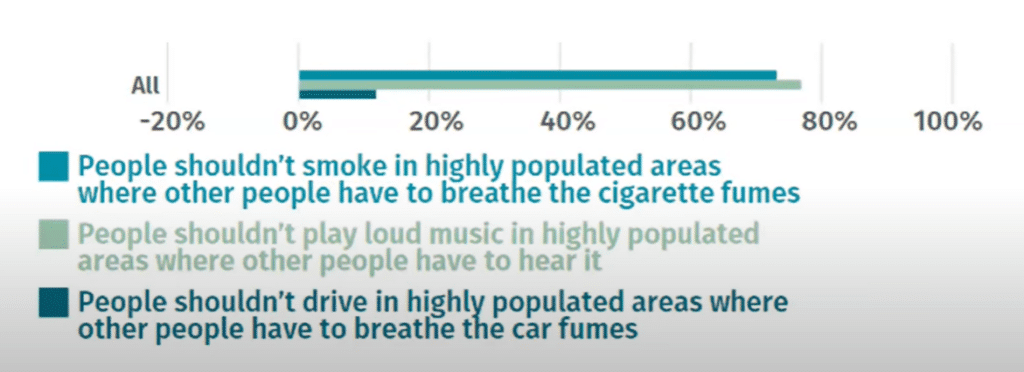

Cette ambition anthropo-éthique suppose un accompagnement processuel dans la mesure où les individus qui appuient leurs choix sur une éthique essentiellement individuelle, trouvent des avantages à conserver leurs habitudes de consommation, leurs modes de vie et à opérer des choix de carrière en fonction de cela. Une réponse consisterait peut-être à explorer les méthodes d’accompagnement permettant de favoriser le développement de motivations intrinsèques au changement afin de surmonter une certaine ambivalence : une part significative d’individus n’est pas en demande de changements professionnels guidés pas des intérêts collectifs bien qu’un statu quo soit problématique pour tenir des objectifs de soutenabilité et de justice sociale. Ils restent attachés à des bénéfices perçus, dans une certaine mesure à court terme alors que ces mêmes bénéfices impliquent des conséquences préjudiciables pour la condition humaine à moyen ou long terme. Les professionnels auraient alors à travailler sur cette ambivalence même en s’inspirant peut-être de l’entretien motivationnel conceptualisé par Miller & Rollnick17, dont on trouve des applications autant dans des champs thérapeutiques (par exemple en addictologie) que des champs sociaux-éducatifs. Cette approche repose en effet sur un processus interpersonnel qui respecte l’autonomie des individus. Il peut s’appuyer sur un outil de « balance décisionnelle » qui intègre l’idée qu’il existe des avantages et des inconvénients dans le statu quo et dans un changement possible (de comportement ou, pour ce qui nous occupe ici plus spécifiquement, d’orientation professionnelle). Analyser les inconvénients d’une situation initiale peut favoriser la prise d’une décision de changer alors que l’analyse des avantages d’une situation future peut favoriser le passage à l’acte réel. Il s’agit d’une démarche au long cours puisqu’une « rechute » est toujours possible et ferait même partie du processus, dans la mesure où les avantages de la situation ou des comportements initiaux restent présents à l’esprit des individus. Par exemple, Ian Walker18 avec le concept de « motonormativité » (motonomativity) démontre que tout est fait pour conserver la normalisation de la mobilité en voiture. Dans leurs représentations, les individus sont plus tolérants avec l’usage de véhicules motorisés et les risques ou effets qu’ils impliquent que pour d’autres chose : par exemple, on ne tolère pas la fumée de cigarette dans les espaces publics mais on accepte plus facilement les gaz d’échappement des véhicules. Autre exemple, on considère comme normaux et mêmes convenables (y compris moralement, dans les circonstances qui sont les nôtres, décent et non choquant) les risques que nous pouvons courir à nous déplacer et à conduire un véhicule mais pas les risques encourus en travaillant. Il s’agit d’un biais cognitif qui nous amène à sous évaluer les risques et effets négatifs d’un véhicule motorisé, de prioriser et valoriser leur usage. Il y a un problème culturel auquel nous pouvons répondre par le développement d’un esprit critique. La figure ci-dessous s’appuie sur une enquête ménée au Royaume Uni est révèle que les désagréments causés par les voitures sont plus acceptés que ceux liés au tabagisme ou au fait de jouer de la musique à volume élevé dans des espaces publics à forte densité de population.

Ian Walker remarque que les réponses d’individus qui ne conduisent pas sont sensiblement les même que celles des conducteurs. Il questionne et explore alors les diverses influences qui s’exercent sur notre développement, participent à la construction de nos représentations et à nos normes sociales. Il existe une multitude d’influences de notre environnement social et affirmer cela semble s’opposer au propos de Beauvais, déjà rapporté plus haut, voulant que selon le paradigme constructiviste « ce n’est plus le milieu qui détermine l’individu mais l’individu qui s’auto-organise, s’auto-produit, s’auto-finalise, en actualisant son milieu et en élucidant son environnement ».

Conclusion

En résumé, nous avons tenté de poser ici les bases d’une réflexion sur les impacts éthiques d’une prise en compte des enjeux de transition écologique et de justice sociale sur les postures, méthodes et outils des professionnels. Plus précisément, nous interrogeons les approches qui permettraient d’introduire, sans imposer, la prise en compte des intérêts collectifs chez des individus qui opèrent des choix d’orientation alors qu’ils ne sont pas en demande sur ces sujets. Le professionnel doit alors trouver la juste distance qui permet de respecter l’autonomie des individus tout en adoptant des approches qui permettent de mettre en délibération les choix individuels. Il nous semble que s’inspirer des méthodes d’entretien motivationnel pour développer ces approches représente une perspective intéressante. Un principe de prudence pourrait alors rejoindre les principes éthiques fondamentaux de responsabilité, de retenue et de doute dans les pratiques d’accompagnement. Ce principe vise à ce que les accompagnants restent vigilants aux conséquences de leurs postures et actes professionnels pour s’assurer de la juste distance dont ils doivent faire preuve dans leurs accompagnements, en particulier s’ils souhaitent y intégrer des préoccupations relevant d’une éthique collective sans les imposer. Il permet aussi d’accompagner la même prudence dans la démarche réflexive des individus vis-à-vis de leurs choix d’orientation. Accompagner au niveau individuel à travers des processus de délibération individuels nous semble indispensable bien que les effets sur les individus ne puissent pas être garantis et que la tâche semble vertigineuse. Nous pourrions alors nous demander si les professionnels de l’accompagnement n’ont pas à porter une forme de contre-influence, voire de contre-culture, pour travailler avec les individus à une forme de déconstruction… qui passe par une élucidation des influences qui forment les normes sociales. Nous pensons par exemple à Samah Karaki avec son ouvrage Le Talent est une fiction et L’empathie est politique. On pourrait aussi à l’inverse se demander si, dans ces conditions, une « massification » de ce type de démarche délibérative est réellement possible ? Si la prise de décision implique une délibération, au niveau individuel, sur l’effet que cela fait de vivre différemment comme le souligne Laurie A. Paul peut-être que notre pouvoir de conduire un changement se jouera à un niveau intersubjectif en complément d’un collectif autrement dit sociétal.

Note: Texte issu du webinaire Kelvoa, Mercredi 27 novembre 2024 de 16h30 / 18h30

1 Commission Brundtland des Nations Unies, 1987

2 Bauman Z., 2013, La vie liquide, Paris, Fayard.

3 Ehrenberg A., 2010, La société du malaise, Odile Jacob.

4 Source : dictionnaire de l’académie française : https://www.dictionnaire-academie.fr/

5 Albrecht, G. “Solastalgia”, a new concept in health and identity, Philosophy, Activism, Nature, vol. 3, p. 45, 2005.

6 Bronner, G. (2015). Réenchanter le risque : un impératif pour les générations futures. Raison présente, N°194(2). 59-70.

7 Lévêque, C. (2013). Apocalypse now : l’écologie sous la bannière de la dramatisation. L’écologie est-elle encore scientifique ? (p. 39-50). Editions Quæ.

8 Bronner, G. (2021). Apocalypse cognitive. PUF.

9 Schmerber, C (2020). Eco-anxiété : l’homme malade de la planète. Cerveau & Psycho, N° 118(2), 58-64.

10 Des effets des discours positifs sur les angoisses liées au changement climatique, Jean Le Goff. Nouvelle revue de psychologie

11 Dupuy, J. (2020). Les paradoxes de la prophétie de malheur. Critique de la collapsologie. Annales des Mines – responsabilité & environnement, N° 98 (2), 18-21.

12 Maela Paul, (2018). Qu’est-ce qu’accompagner veut dire. Accompagner les adolescents. Nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les professionnels. Sous la direction de Patrick Cottin, Anne Lanchon et Anne Le Pennec, Érès.

13 https://www.lecese.fr/actualites/decouvrez-lenquete-dereglements-climatiques-et-sante-au-travail

14 Beauvais, M. (2004). « Des principes éthiques pour une philosophie de l’accompagnement ». Savoirs, 2004/3 n° 6.

15 Ce principe est, par exemple, au fondement du Conseil en Évolution Professionnelle : Arrêté du 29 mars 2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l’article L. 6111-6 du code du travail. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038316836/

16 Morin, E. (2004). La méthode Tome 6 ; éthique, Paris, Seuil.

17 Miller R. W., Rollnick S. (2013). L’entretien motivationnel. Aider la personne à engager le changement, Paris, InterEditions.

18 Ian Walker, Alan Tapp et Adrian Davis, « Motonormativity: How social norms hide a major public health hazard », International Journal of Environment and Health, vol. 11, no 1, 14 décembre 2022, p. 21-33 (DOI 10.31234/osf.io/egnmj