Psychologue de l’orientation, chercheuse et praticienne engagée, Shékina Rochat explore depuis plusieurs années les liens entre sens au travail, durabilité et justice sociale. Formée à l’entretien motivationnel, elle s’est intéressée très tôt à l’accompagnement des jeunes en rupture et à la façon dont les professionnel·les de l’orientation peuvent aider à lever les obstacles à une prise en compte des enjeux écologiques dans les trajectoires professionnelles.

Dans cet entretien mené par le Lab Green Guidance, elle partage ses réflexions sur les finalités éthiques de notre métier, les outils qu’elle a développés, et sa manière d’introduire la soutenabilité dans les processus d’accompagnement. Elle nous invite aussi à oser expérimenter, à faire de notre pratique un petit laboratoire du changement, et à cultiver et à travailler sur l’ambivalence plutôt que de chercher à convaincre.

Une rencontre inspirante qui rappelle que verdir l’orientation, ce n’est pas seulement inciter à choisir un « métier vert » : c’est aider chacun·e à construire une vie professionnelle cohérente avec ses valeurs, connectée aux autres et au monde vivant.

Lab Green Guidance : Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Comment en es-tu venue à pratiquer la Green Guidance ?

Shékina Rochat : Je suis psychologue de l’orientation de formation, et j’ai réalisé une thèse de doctorat en psychologie de l’orientation. J’ai ensuite travaillé comme responsable de prestations pour les gymnasien·nes — c’est-à-dire les lycéen·nes, dans le reste de l’Europe. J’occupais un poste à la fois de cadre et d’accompagnante auprès des jeunes.

Ce qui m’a beaucoup interpellée à cette période, c’est le nombre inquiétant de suicides chez ces élèves. En Suisse, la majorité des jeunes ne suivent pas les études dans un lycée général ou dans l’enseignement supérieur : la plupart d’entre eux font un apprentissage. Mais ces dernières années, le gymnase est devenu une sorte de voie par défaut, quand on ne sait pas trop quoi faire. Et cela pose de vraies questions de sens par rapport aux études. Cette perte de sens est très liée, je pense, aux souffrances psychiques et aux risques suicidaires que j’ai pu observer.

C’est à ce moment-là que j’ai assisté à l’inauguration du CePCO — le Centre de recherche en psychologie du conseil et de l’orientation de l’Université de Lausanne. Le professeur Jean Guichard y donnait une conférence, dans laquelle il a présenté ses travaux sur la Green Guidance et sur l’importance d’intégrer les Objectifs de développement durable (ODD) dans l’accompagnement à l’orientation. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Cette question du sens, justement, elle trouvait là une réponse. Je me suis dit : l’un des meilleurs moyens de redonner du sens à ses études ou à sa vie, c’est d’avoir l’impression que l’on agit pour quelque chose qui nous dépasse.

Et si on arrive à aider les gens à faire des choix d’orientation qui soient en lien avec les ODD, si on les aide à voir en quoi leur parcours, leurs études, leur métier peuvent contribuer à un monde plus juste et plus soutenable… alors c’est gagnant-gagnant. À la fois pour la société, et pour l’individu qui y retrouve du sens.

C’est dans ce contexte qu’est né ce qui deviendra plus tard le jeu de cartes « À Ton Tour ». Cela a commencé par des expérimentations en groupe avec des gymnasien·nes, pour explorer comment relier les objectifs de développement durable à leur parcours d’orientation.

« L’un des meilleurs moyens de redonner du sens à ses études ou à sa vie, c’est d’avoir l’impression que l’on agit pour quelque chose qui nous dépasse. Et si on arrive à aider les gens à voir en quoi leur parcours peut contribuer à un monde plus juste et plus soutenable… alors c’est gagnant-gagnant. »

Lab Green Guidance : Quelle est ton approche sur la question de l’éthique ? Certains affirment qu’il faut rester neutre, impartial. Comment traites-tu cette question dans ta pratique ?

Shékina Rochat : Mon approche, c’est de considérer qu’il est illusoire de penser que l’on est neutre et impartial. Si on regarde les codes de déontologie dans notre champ, aucun — sauf peut-être celui de l’Angleterre — n’impose d’être neutre ou impartial. Ce que l’on nous demande, en revanche, c’est de ne pas projeter nos valeurs sur nos client·es. Et pour éviter cela, il faut déjà bien les connaître, ces valeurs. Être conscient de ce que l’on porte, c’est la première étape pour ne pas l’imposer à l’autre. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui compte, c’est de réfléchir aux finalités de notre travail. Pourquoi fait-on ce métier ? À quoi sert l’orientation aujourd’hui ? Je pense que ce sont plutôt les finalités de notre travail qui vont nous dicter ce que l’on fait dans les démarches de conseil, plutôt que nos valeurs en tant que telles. Donc, parler d’écologie en orientation, ce n’est pas vraiment une question éthique au sens traditionnel du terme. Ce n’est pas une prise de position morale personnelle que l’on viendrait imposer. C’est plutôt une question de responsabilité professionnelle : est-ce que notre travail a du sens, est-ce qu’il est utile, est-ce qu’il contribue à un avenir souhaitable ? C’est ça, la vraie question.

Lab Green Guidance : Et concrètement, dans ta pratique d’accompagnement, comment t’y prends-tu ? Qu’est-ce qui fonctionne bien pour toi ?

Shékina Rochat : Je pense qu’il y a plusieurs cas de figure.

Il y a d’abord les personnes pour qui la durabilité est clairement une préoccupation — souvent des adultes en reconversion, qui sont déjà plus avancés dans leur parcours. Ils cherchent parfois à se réorienter vers des métiers qui sont plus en accord avec leurs valeurs. Dans ces cas-là, le travail est souvent facilité, parce qu’il y a une vraie interrogation sur ce qu’ils veulent faire, sur le sens qu’ils veulent donner à leur travail. Tous les outils classiques peuvent fonctionner, mais j’ai aussi développé un inventaire des difficultés d’éco-orientation, parce que je me rendais compte qu’il y avait des obstacles spécifiques à ces démarches-là — des difficultés que connaissent les conseiller·ères en orientation, mais qui prennent ici une autre coloration. Et je pense que l’on a tout à fait les compétences pour les accompagner, on peut faire des parallèles avec d’autres contextes d’orientation.

Ensuite, il y a les personnes qui ne parlent pas spontanément de durabilité, mais qui se posent des questions sur le sens de leur vie professionnelle. Et là, c’est une très bonne porte d’entrée. Comme je le disais plus tôt, l’un des meilleurs moyens de trouver du sens, c’est de voir en quoi on peut être utile aux autres, ou agir pour quelque chose qui nous dépasse. Cela permet d’amener de façon assez simple des dimensions de durabilité — écologique et sociale — dans la discussion. Et cette question du sens, elle est de plus en plus présente, pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les jeunes, qui essaient de trouver comment donner du sens à leur avenir, dans un monde aussi incertain que le nôtre.

Et puis il y a le cas des personnes qui n’envisagent pas du tout la question de la durabilité. C’est souvent plus difficile. Dans ces cas, je ne vais pas nécessairement forcer le sujet. Mais si je vois que les options envisagées vont clairement à l’encontre des principes de durabilité, là je vais poser des questions. Par exemple : « Si vous envisagez de devenir pilote d’avion, comment vous positionnez-vous par rapport à l’avenir de ce secteur, à ses enjeux écologiques ? » Je pose la question simplement, pour ouvrir un espace de réflexion. Et parfois, ça crée une dissonance : « C’est vrai, je sais que ce n’est pas bon pour l’environnement, mais j’aime vraiment ça… » Et dès que l’on arrive à ce moment d’ambivalence, on peut travailler dessus. Ça permet d’amener une prise de conscience critique.

De manière générale, je pense qu’il est vraiment important, dès le début du processus d’accompagnement, d’encourager les personnes à réfléchir à cette question : « Comment voyez-vous la suite ? Comment vous projetez-vous dans l’avenir, dans un monde où il y a beaucoup d’incertitudes — notamment écologiques et sociales ? Quelle est votre position par rapport à ça ? »

Je me suis rendu compte que si on n’ose pas poser cette question dès le départ, on passe parfois à côté de quelque chose. Certaines personnes n’abordent pas spontanément ces sujets pendant le processus… mais tout à coup, à la fin, elles disent :

« En fait, cette solution me parle parce qu’elle est en accord avec mes valeurs de durabilité. » Et moi, je me retrouve un peu démunie, parce que je n’avais pas ouvert cet espace-là plus tôt. Je pensais que ce n’était pas une préoccupation pour la personne — alors qu’en réalité, le besoin était bien là, même s’il n’était pas exprimé.

On retrouve la même chose dans la recherche. Une de mes étudiantes a mené un travail avec des jeunes à l’école. Elle leur posait cette question : « Est-ce que vous avez pris en compte les questions de durabilité dans votre choix d’orientation ? »

Et la réponse qui revenait le plus souvent, c’était : « Je ne savais même pas que c’était possible. Pourquoi personne ne nous en a-t-il parlé ? C’est sûr que j’y aurais réfléchi, si on m’avait mis la puce à l’oreille ». Les jeunes étaient presque indignés que l’on n’ait pas fait ce lien pour eux. Ça montre bien que ce sont des questions latentes, qui méritent d’être posées. Et qu’en orientation, on a un vrai rôle à jouer pour ouvrir ces perspectives.

Lab Green Guidance : Comment peut-on utiliser l’approche de l’entretien motivationnel dans le contexte de la green guidance ?

Shékina Rochat : Ma thèse de doctorat portait justement sur l’entretien motivationnel, et sur la manière dont cette approche peut être utilisée pour favoriser la motivation des personnes à s’engager dans un processus d’orientation ou d’insertion, même quand cette motivation est absente.

À l’origine, c’est une méthode développée dans le champ des addictions, pour aider les gens à arrêter de boire ou de fumer. Moi, je travaillais alors avec des adolescents en rupture entre l’école et le monde du travail — et très souvent, ils étaient là par obligation, envoyés par quelqu’un d’autre, sans réelle envie de participer. Résultat : beaucoup ne revenaient pas après le premier entretien.

C’est dans ce contexte que je me suis formée à l’entretien motivationnel, et j’ai vraiment vu l’impact positif que cela pouvait avoir. Depuis, cette approche a infusé toute ma pratique. Pour moi, c’est la posture la plus adaptée dans le cadre des entretiens d’orientation, quels que soient les publics.

L’idée principale, c’est de permettre aux personnes d’explorer leur ambivalence face à une question — par exemple : « Est-ce que je prends en compte, ou non, les aspects écologiques dans mes choix professionnels ? » L’objectif n’est pas de convaincre la personne ni d’argumenter à sa place. C’est elle qui doit formuler ses arguments, à partir de ce qui fait sens pour elle. On peut bien sûr apporter des informations, mais toujours avec son accord explicite.

Quand les personnes ne sont pas du tout motivées, on travaille à faire émerger une dissonance entre leur situation actuelle et ce qu’elles souhaitent profondément. Par exemple, avec un jeune qui passe ses journées à jouer à des jeux vidéo chez ses parents, on peut dire :

« OK, cette situation vous convient pour l’instant… Mais si ça dure encore un an, deux ans, cinq ans ? »

Souvent, on entend alors : « Non, dans cinq ans, j’aimerais bien ne plus vivre chez mes parents. »

Ce à quoi on peut répondre :

« D’accord. Et qu’est-ce qu’il faudrait faire d’ici là pour que ce soit possible ? »

Et c’est là que la prise de conscience commence.

Avec les questions de durabilité, c’est le même principe. On part de ce qui est important pour la personne :

« Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie ? »

« Être en bonne santé, avoir une famille heureuse. »

Alors on peut poser la question :

« Comment imaginez-vous que cela sera possible dans un monde affecté par des catastrophes naturelles et des crises écologiques ? »

L’enjeu, c’est vraiment de rencontrer la personne là où elle en est, et de s’appuyer sur ses propres valeurs et préoccupations pour ouvrir la discussion sur la soutenabilité, sans forcer, mais en facilitant l’émergence d’un questionnement sincère.

Lab Green Guidance : Quel est pour toi l’impact de ce travail ? On entend souvent : « Combien de personnes se sont reconverties grâce à toi vers des métiers verts ? » Comment te positionnes-tu face à ce type de question ?

Shékina Rochat : Dans notre métier, on a rarement des retours directs sur l’impact réel de ce que l’on fait. Bien sûr, on peut se dire : « Cette personne a trouvé une voie qui lui convient, donc c’est une réussite. » Mais on ne sait jamais vraiment combien de temps cette solution va continuer à faire sens pour elle.

La question de l’évaluation de l’impact est, de manière générale, très difficile. Personnellement, je conçois l’orientation comme une rencontre, où l’on cherche à aider la personne à résoudre les problèmes qu’elle rencontre pour s’orienter — y compris ceux qui empêchent de prendre en compte les enjeux de durabilité.

Donc, pour moi, l’impact ne se mesure pas au nombre de reconversions vers des métiers verts, mais plutôt à notre capacité à lever les obstacles qui freinent la prise en compte de ces dimensions dans leurs choix.

Et le résultat peut être très varié : Pour l’un·e, ce sera une reconversion vers un métier en lien avec la transition écologique. Pour un·e autre, ce sera une prise de conscience des impacts systémiques de son activité, sans changement immédiat. Certain·es choisissent de transformer leur métier de l’intérieur, en menant des actions de plaidoyer ou de sensibilisation. Et parfois, rien ne semble se passer sur le moment, mais trois ans plus tard, il y a une reconversion, la création d’une association, un engagement local… Donc il y a vraiment cette idée de planter des graines, d’enlever les obstacles, de préparer un bon terreau… Idéalement, ils repartent avec le sentiment que leur carrière a plus de sens, etc. Mais c’est quelque chose de difficile à évaluer aussi, surtout dans le petit temps que l’on a dans le processus. Donc je me focalise sur ce sur quoi j’ai du contrôle : identifier les obstacles, et les enlever.

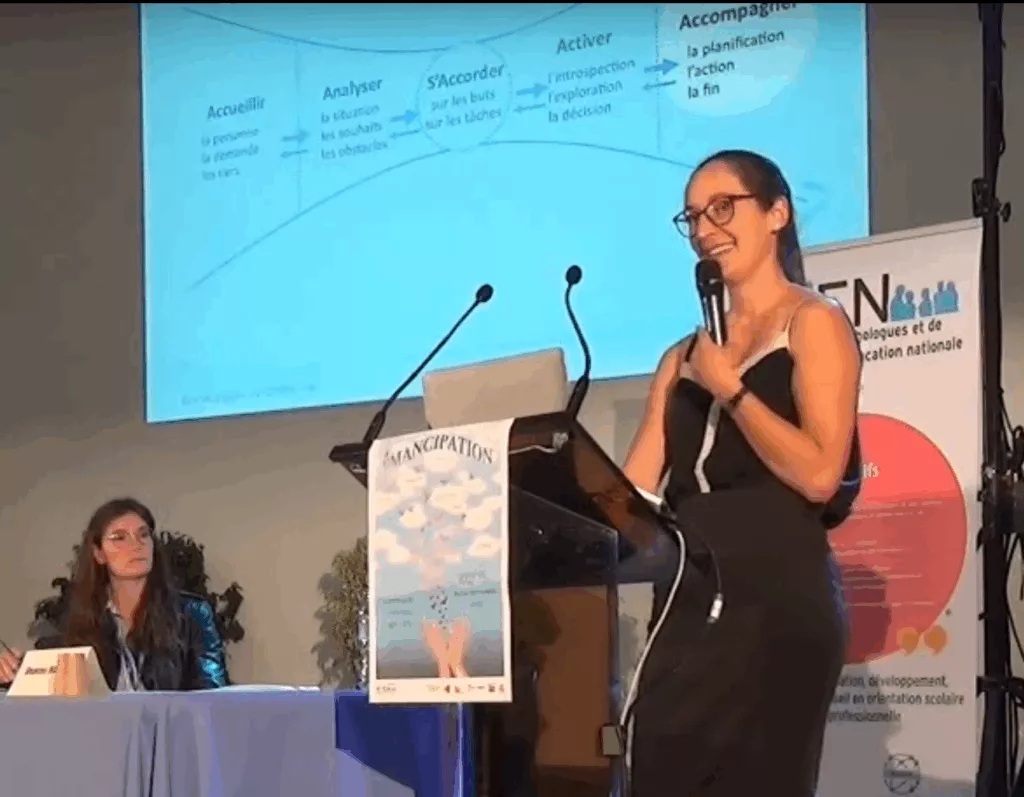

Lab Green Guidance : Tu as développé un modèle des 5As, avec les différentes phases dans le processus d’accompagnement. Est-ce qu’il est possible de faire le lien entre ce modèle et la manière d’introduire la soutenabilité dans les différentes phases ?

Shékina Rochat : L’idée de ce modèle, c’était d’avoir une vision un peu plus claire des différentes étapes par lesquelles il est important de passer pour mener à bien un processus de conseil en orientation — ce qui a rarement été formalisé jusqu’ici. Et même quand ça l’a été, on trouve de grandes différences entre les modèles. Donc c’était une tentative de synthèse.

Une fois que l’on a cette base — et je le dis de manière tout à fait modeste — je trouve que c’est vraiment utile. Parce que ça permet de clarifier beaucoup de choses. Par exemple, quand on parle de Green Guidance, on peut se demander : qu’est-ce que l’on fait, à quel moment du processus, dans quelles conditions, et avec qui ?

1. Accueillir. C’est la première phase. Et dès l’accueil, on peut déjà faire passer un message : par exemple, par le lieu lui-même. S’il y a une affiche du WWF dans la salle d’attente, ou si on sert de l’eau dans des verres en verre plutôt que dans du plastique, ça envoie déjà un certain signal. Mais si on sait d’emblée que notre approche est fortement orientée vers la durabilité, alors c’est important de pouvoir le dire, pas pour imposer un cadre, mais pour que la personne sache dans quoi elle s’engage, et qu’elle ne se sente pas piégée. Par exemple : « Pour moi, l’orientation est un moyen de contribuer à plus de durabilité dans les professions. Mon accompagnement va dans ce sens-là. Je vous propose de réfléchir ensemble à ce que cela peut représenter pour vous. » Évidemment, si on ne sait pas encore si ces aspects vont être abordés, ce n’est peut-être pas nécessaire de l’annoncer dès le départ. Mais si on sait d’emblée que ça imprègnera notre accompagnement, c’est essentiel de le poser d’entrée.

2. Analyser. C’est la phase où l’on essaie de mieux comprendre la situation de la personne, sa situation passée et présente. Là, on peut poser des questions comme : « Qu’est-ce qui vous intéressait à l’école ? La biologie ? Quelle partie précisément ? » Ce sont des éléments qui peuvent déjà faire émerger des liens avec la durabilité. Et lorsque l’on aborde les aspirations futures de la personne, les Objectifs de Développement Durable (ODD) peuvent devenir un support très pertinent. Par exemple : « À quoi aimeriez-vous que votre carrière contribue ? » Et la personne peut répondre : « Si je pouvais contribuer à restaurer les fonds marins, ce serait génial. » C’est une manière de stimuler l’imaginaire et la projection, en connectant les désirs de sens à des enjeux collectifs. C’est aussi le moment d’identifier les obstacles qui empêchent de passer de la situation actuelle à celle souhaitée. Et là, des outils comme l’IDÉO (Inventaire de Difficultés d’Éco-Orientation) peuvent aider à nommer les freins spécifiques liés à la durabilité.

3. Accorder. Dans cette phase, on se met d’accord sur ce que l’on va faire ensemble, sur les axes que l’on choisit d’explorer. Si la personne n’a pas mentionné spontanément les questions de durabilité, on peut les proposer à ce moment, mais en restant dans une logique de co-construction. S’il y a un refus ou un désintérêt, on respecte. C’est vraiment une négociation.

4. Activer. C’est ici que l’on mobilise des outils plus approfondis, notamment ceux en lien avec les formes d’identité subjective telles que les conçoit Jean Guichard, ou encore des exercices sur les forces personnelles en lien avec les ODD.

C’est vraiment le cœur du travail d’activation, là où on connecte les ressources internes de la personne à une vision du monde durable.

5. Accompagner. Enfin, dans cette dernière phase, il s’agit de planifier et soutenir le passage à l’action, tout en outillant la personne pour faire face aux obstacles qui ne manqueront pas de se présenter — en particulier dans les projets de carrière qui prennent compte de la soutenabilité. Cela suppose aussi de préparer à une certaine récursivité : prendre en compte la durabilité dans son parcours, ce n’est pas un acte unique, mais une démarche de long terme, avec des retours en arrière, des ajustements. Et ça demande une vraie endurance.

« Pour moi, le message le plus important, c’est : oser. Oser poser des questions sur ces sujets-là, oser créer les outils dont on a besoin, et considérer notre pratique comme un petit laboratoire du changement. »

Lab Green Guidance : Est-ce que tu aurais un call to action ou un message fort à faire passer, un défi que tu perçois pour le secteur de l’accompagnement ?

Shékina Rochat : Pour moi, le message le plus important, c’est : oser. Oser poser des questions aux gens sur ces sujets-là. Si la personne le prend mal, eh bien on apprend quelque chose, c’est tout. Si ça ne fait pas sens, c’est aussi une information précieuse. Mais dans la plupart des cas, on est surpris de voir que ces thématiques résonnent vraiment chez les gens.

Et puis il faut aussi oser créer les outils dont on a besoin. Ce que vous faites avec le Lab Green Guidance, c’est super : rassembler les propositions qui existent, les rendre accessibles, encourager à les tester. Moi, je dis souvent aux gens : « Vous êtes un peu mon cobaye… c’est la première fois que j’utilise cet outil, je serais très curieuse de votre retour. »

Et souvent, les personnes apprécient énormément de faire partie d’un processus de création. C’est très valorisant pour elles aussi. Donc vraiment : oser tester, oser se dire que notre pratique est un « work in progress ». Ce que l’on essaie ne marchera pas toujours, ou pas parfaitement — mais ce n’est pas grave. Ça peut toujours s’améliorer. Et surtout : ne pas attendre que tout soit validé par des protocoles scientifiques. Ces processus sont souvent très longs, et parfois même inutiles ou stériles pour la pratique. On peut considérer notre propre pratique comme un petit laboratoire. Et si ça marche, oser en parler, partager les résultats, comme vous le faites déjà au sein du Lab Green Guidance.